Antes de avançarmos, preciso começar este texto por onde, originalmente, ele terminaria. E faço isso não por efeito literário, mas por necessidade.

O tema que segue é incômodo, sensível e, para alguns, quase proibido.

É um daqueles assuntos que desperta paixões, defensividades automáticas, corporativismos silenciosos ou indignações por conveniência.

E como vivemos tempos em que a preguiça de ler supera o interesse de compreender, é provável que muitos nem chegassem até a nota final, exatamente onde estava o esclarecimento essencial.

Por isso, vamos inverter a ordem.

Vamos começar pelo que evitaria mal-entendidos, distorções e leituras passionais: este texto NÃO é uma defesa da reprovação; não é nostalgia pedagógica; não é saudade de um passado autoritário; não é romantização da repetência.

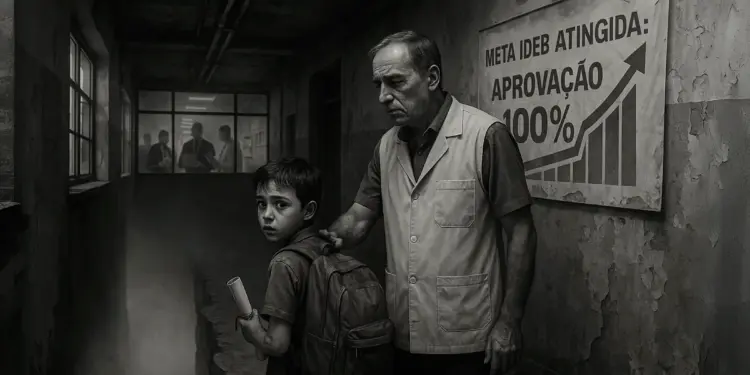

Reprovar por reprovar é inútil e cruel. O que denuncio aqui é algo muito mais grave, perverso e comum: a aprovação compulsória, burocrática, que empurra uma criança sem domínio do básico para um abismo de ignorância.

É como lançar alguém que não sabe nadar em mar aberto e torcer para que não se afogue.

O ponto crucial, e o mais incômodo, é que o fato de a política ser perversa não inocenta quem a executa.

Professores e gestores que naturalizam o absurdo e justificam o injustificável com um simples “é ordem”, participam da engrenagem. Se a regra passa pelas suas mãos e você continua girando a máquina, você faz parte dela.

O problema não é “aprovar ou reprovar”. É condenar o aluno a avançar para um ano onde nada fará sentido. É sacrificar vidas escolares para alimentar metas.

Dito isso, encare a crítica a seguir com lucidez, e não com o orgulho ferido.

Há uma farsa ritualística que se repete todos os anos na educação brasileira, especialmente em ano de IDEB. Embora todos tentem esconder, o final nunca muda: o aluno cai no abismo, e quem o empurra não é apenas o sistema. É o professor.

Sim, o professor. O mesmo que sofre, é pressionado e carrega o caos educacional nas costas. Mas também o mesmo que, no teatro da educação contemporânea, deixou de ser protagonista para virar soldado raso.

Em ano de IDEB, a ordem chega, explícita ou velada:

- Não pode reprovar.

- Cuidado com o índice.

- Vai prejudicar a escola.

- Vai prejudicar a gestão.

- Vai prejudicar você.

Assim, crianças que não leem, não escrevem e não dominam operações básicas são empurradas para a série seguinte como quem chuta escombros para debaixo do tapete. O aluno vira estatística. O fracasso vira silêncio. E o futuro vira piada.

O mais revoltante é saber que quem decide a aprovação muitas vezes é quem não esteve lá. Não viu o esforço, a rotina, o desespero ou a oscilação do aluno.

Gestores que, por bom senso, jamais deveriam ter esse poder. Quem conhece as dores e os limites da criança é o professor que esteve ao lado dela.

E, mesmo assim, a caneta final é do sistema. E o professor? Por submissão, medo ou comodismo, abaixa a cabeça.

É preciso coragem para dizer o que ninguém quer ouvir: o professor é vítima, mas também é agente.

Ele sofre pressão? Sim. Ele é coagido? Sim. Ele é desrespeitado? Sim. Ele perde autonomia? Sim.

A reprovação que não acontece passa pela mão que obedece. E quem obedece, colabora. O professor torna-se cúmplice estrutural do que destrói o aluno. Parte ciente, parte cansado, parte vencido.

Enquanto o aluno perde o ano e o professor perde a dignidade, o sistema ganha tudo: índices melhorados artificialmente, sensação de progresso fictício e estatísticas bonitas para gestores que jamais pisaram na sala de aula.

É o triunfo perfeito da mentira. O aluno sai derrotado, a escola esvaziada e o sistema premiado.

Dizer que um aluno não pode avançar virou tabu, tratado como incapacidade docente ou atraso pedagógico. Mas o que é pior? Admitir a verdade para salvar o aluno ou mentir para empurrá-lo para um destino cruel?

Hoje, ele avança sabendo menos do que deveria, entrando na próxima fase mais perdido e frustrado. Ele não está avançando; está sendo carregado para a beira do penhasco. E quando cair, dirão que a culpa é dele.

A aceitação passiva dessa realidade é a morte moral da educação. O professor, que deveria ser guardião do processo, virou executor de protocolos.

Perdeu alma, voz e indignação. O aluno, o único sem escolha, entra na escola buscando estrutura e verdade, mas encontra um sistema que precisa dele aprovado, não preparado.

Quando o fracasso estoura, no ensino médio, no mercado ou na vida, ninguém assume a culpa. Todos apontam para o estudante. Nunca para quem assinou. Nunca para quem empurrou.

Ou seja, o abismo não é acidente. É projeto. O que vivemos é o funcionamento exato do sistema. E enquanto o professor aceitar ser coadjuvante e o gestor aceitar ser burocrata, o aluno continuará sendo o sacrifício necessário para manter as aparências.

Na educação brasileira, a mentira é política pública e o aluno é moeda de troca.

No fim das contas, a aprovação automática é o crime perfeito: não deixa corpo, apenas um diploma vazio na mão de quem não consegue ler o próprio destino.

Romper esse silêncio custa caro, gera conflito e incomoda. Mas é o único preço que vale a pena pagar se quisermos, de fato, salvar o aluno do abismo que nós mesmos cavamos.

Mais do que salvar o aluno, precisamos salvar a nós mesmos. Num sistema que nos ignora e nos desgasta, a autonomia pedagógica é o último reduto de dignidade que nos resta, e nós a estamos entregando de graça.

Aceitar a imposição sem luta é validar a própria irrelevância. O resgate dessa autoridade não virá de cima.

Ele precisa nascer da nossa recusa em sermos meros carimbadores de diplomas, retomando o controle daquilo que jamais deveria ter saído das nossas mãos, a verdade dentro da sala de aula.

Precisamos decidir urgentemente o que importa mais, o gráfico colorido na mesa da secretária ou a criança real na sala de aula.

Porque, neste exato momento, para salvar a estatística do presente, estamos assassinando o futuro.